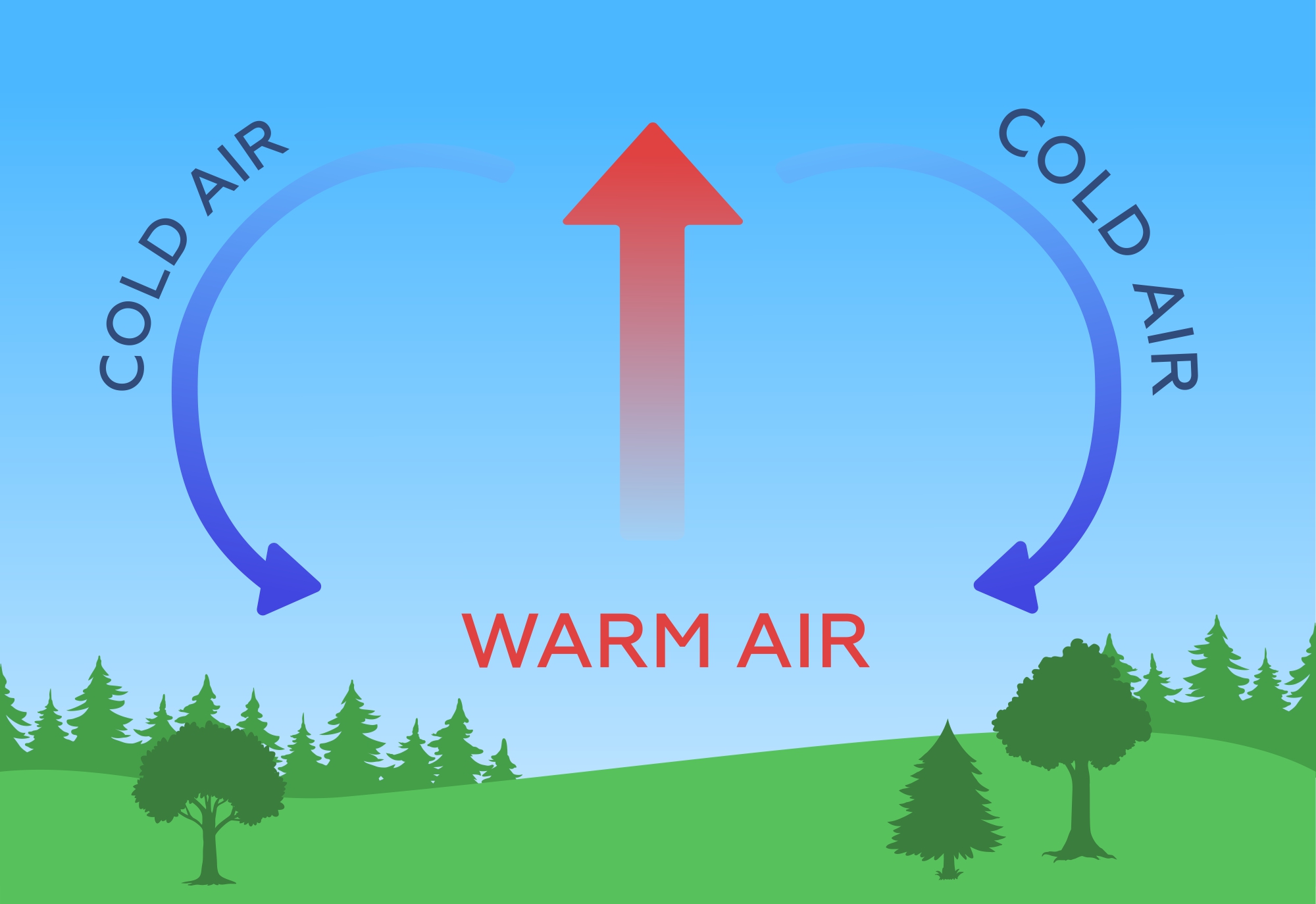

Convection

L'ascension de l'air chaud, moins dense, entouré par de l'air plus dense et plus froid. Techniquement, la densité de l'air dépend également de l'humidité, et contrairement à la croyance populaire, la densité de l'air diminue à mesure que l'humidité augmente, et non l'inverse.

L'eau dans l'atmosphère

La transition de l'eau d'un état agrégé à un autre s'accompagne de l'absorption ou de la libération de chaleur. Lors de l'évaporation de l'eau (le processus de transition de l'état liquide à l'état gazeux), de la chaleur est absorbée, qui est ensuite libérée sous forme de chaleur latente d'évaporation lors du processus inverse, la condensation. La condensation se produit lorsque la température de l'air descend au point de rosée, lorsque la vapeur d'eau qu'il contient atteint une humidité de 100 %.

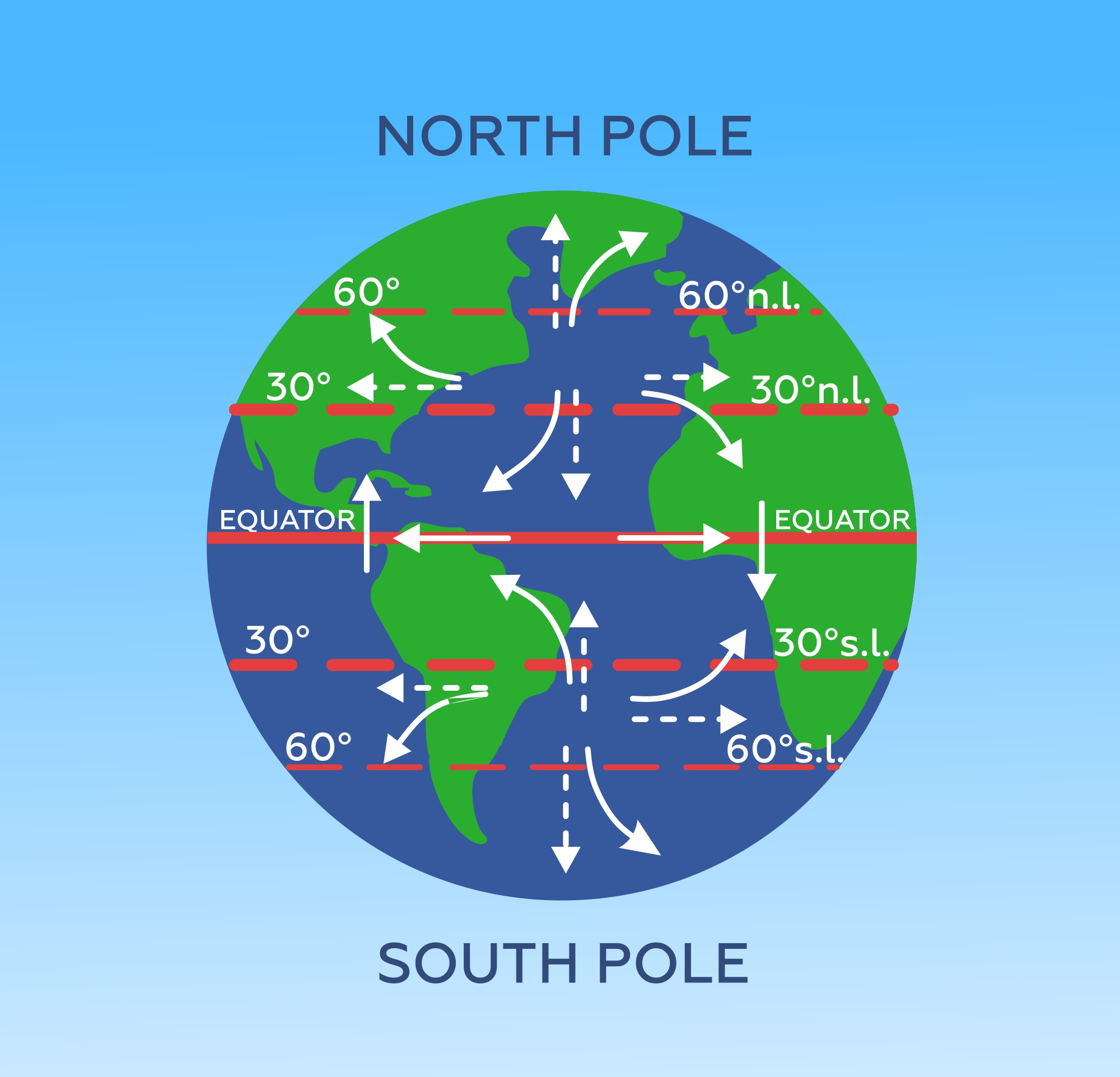

Force de Coriolis

L'une des forces les plus mystérieuses liées au fait que nous vivons à la surface d'une Terre en rotation, ce qui effectue ses propres ajustements à l'équilibre des forces disponibles. La force de Coriolis affecte tout corps se déplaçant par rapport à la Terre, y compris la masse d'air, la déviant vers la droite dans l'hémisphère nord (vers la gauche dans l'hémisphère sud) en fonction de la vitesse de son mouvement. De plus, si à l'équateur la force de Coriolis est nulle, aux pôles elle est maximale.

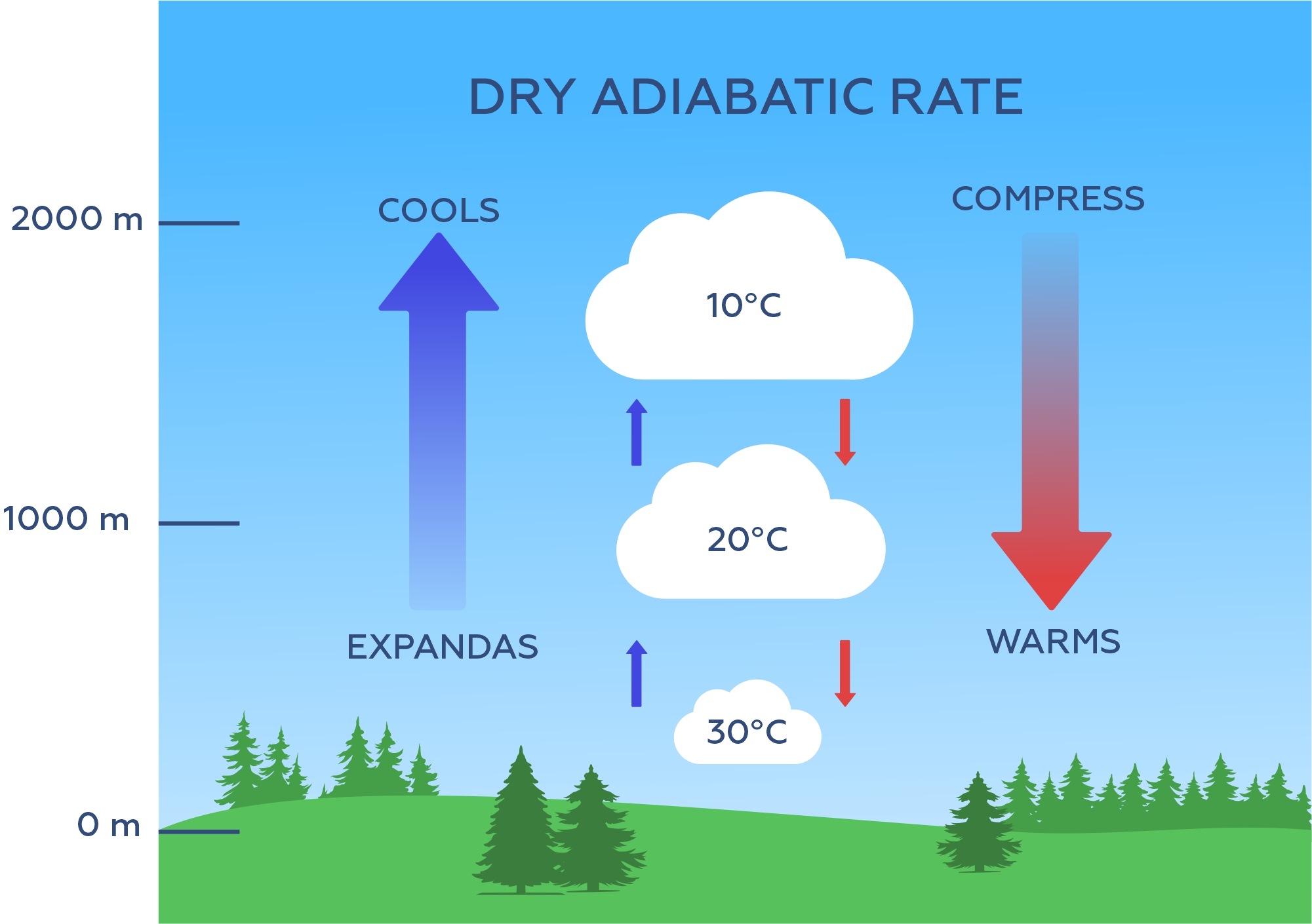

Processus adiabatique

Lorsque le volume de l'air diminue à mesure que la pression augmente, sa température augmente également. Inversement, lorsque la pression baisse et que le volume augmente, la température diminue. Par conséquent, l'air se refroidit lorsqu'il monte, et il se réchauffe lorsqu'il descend.

C'est tout !))

Comme vous pouvez le voir, rien de compliqué pour le moment ! Et toutes nos réflexions futures se baseront uniquement sur ces quatre points !

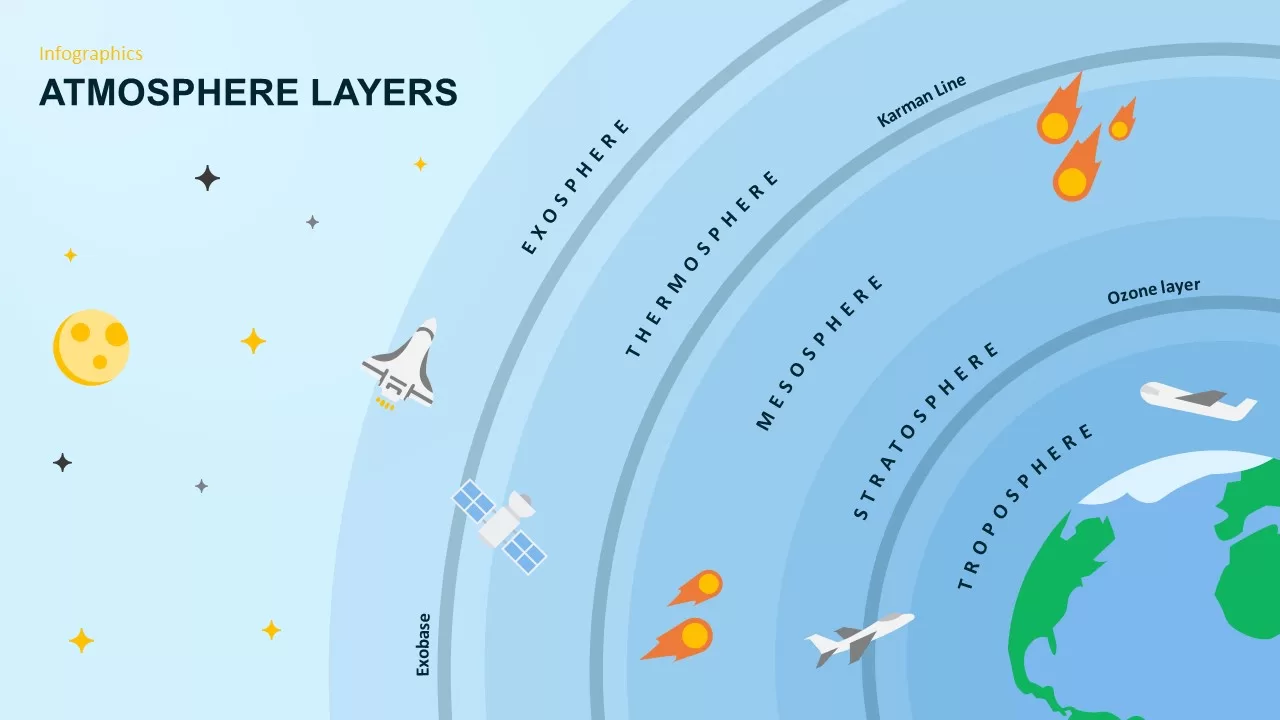

Structure verticale, stratification de l'atmosphère

D'un point de vue ordinaire, l'air qui nous entoure est perçu comme une substance éphémère, presque sans poids, totalement homogène et bien mélangée. En réalité, l'air atmosphérique est loin d'être homogène et possède une certaine structure interne.

Dans la cabine passagers, nous entendons le pilote dire : "Nous sommes à une altitude de dix mille mètres et la température extérieure est de -50 °C". Ou lorsque nous escaladons des montagnes, nous ressentons également cette chute de température, c'est-à-dire que même notre expérience personnelle nous indique que la température de l'air change avec l'altitude. Le changement de température de l'air avec l'altitude indique la structure verticale de l'atmosphère. Il convient de rappeler que la baisse de température avec l'altitude n'est pas absolument obligatoire, elle est juste plus fréquemment observée.

Examinons de plus près la structure verticale de l'atmosphère, en météorologie, on l'appelle stratification, et l'effet qu'elle a sur les processus de mouvement vertical de l'air.

Au départ, le fait que l'air près de la surface de la Terre soit plus chaud semble plutôt surprenant. Il semblerait que l'air, ayant une température beaucoup plus élevée, devrait « exploser » ou monter, conformément à la loi de convection, tandis que l'air froid des altitudes plus élevées devrait descendre et s'accumuler près de la surface. Mais alors, pourquoi la chute de température avec l'altitude est-elle la stratification standard et la plus couramment observée de l'atmosphère ?

Cela se produit parce que l'air est un milieu sphymatique, et la masse d'air située près de la surface de la Terre subit la pression de toute la colonne atmosphérique qui la surplombe. En même temps, le volume d'air situé à une altitude plus élevée est soumis à moins de pression parce que la hauteur de la colonne d'air atmosphérique au-dessus de lui diminue. Si l'on revient à l'exemple des vols en avion de ligne, on ressent toujours ce changement de pression lorsque l'on éprouve une légère douleur et des bourdonnements dans les oreilles lors de la montée en altitude après le décollage ou lors de la descente avant l'atterrissage. Mais à mesure que la pression diminue, selon les lois de la physique des gaz, l'air doit se dilater, et sa densité, à son tour, doit diminuer. Et cet effet de la chute de pression sur la diminution de la densité de l'air est bien plus important que l'effet de la baisse de température sur l'augmentation de la densité. C'est pourquoi la densité de l'air chaud près du sol est beaucoup plus élevée que celle de l'air froid au-dessus. Il n'y a donc aucune raison que l'air chaud, mais plus dense, « explose » ou monte vers des altitudes plus élevées, où se trouve l'air froid, mais moins dense. Ainsi, « tout reste à sa place ».

Mais imaginons, cependant, que l'air chaud près de la surface monte pour une raison quelconque. À mesure qu'il monte, en raison de la diminution de la pression, il commence à se dilater, et cela, à son tour, provoque une baisse de sa température conformément à la loi adiabatique. La température de l'air est considérée comme diminuant de 1 °C pour chaque 100 m d'ascension.

Le rapport de cette température modifiée de l'air ascendant par rapport à la température de l'air ambiant à une altitude donnée sera le principal facteur déterminant le parcours ultérieur de l'air ascendant. En fait, les valeurs des densités de notre air initial, près de la surface, et de l'air ambiant, qui sont maintenant à la même hauteur et, par conséquent, à la même pression, seront désormais entièrement déterminées par les valeurs de leurs températures. Pour le premier, il s'agit de la température qu'il a acquise par expansion adiabatique (sa température initiale moins 1 °C pour chaque 100 m d'ascension), et pour le second, de la température due à sa distribution verticale disponible, c'est-à-dire à la stratification.

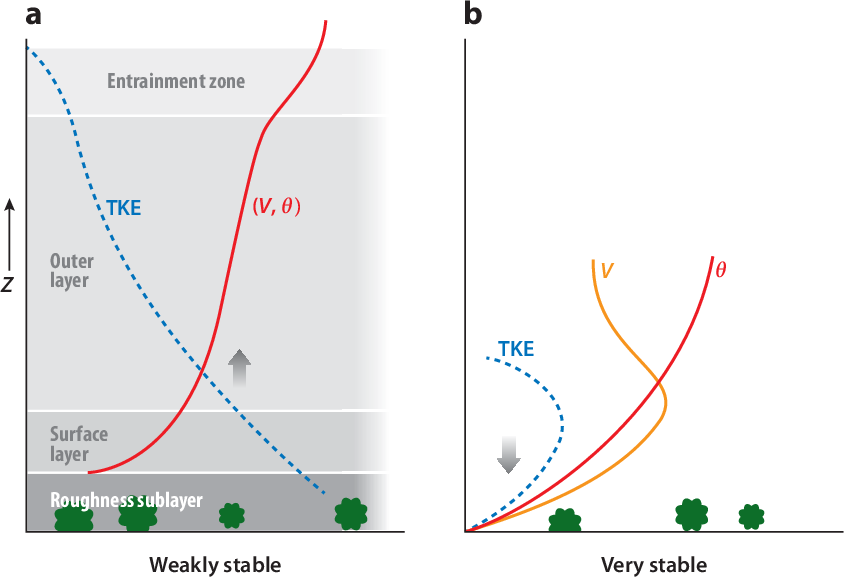

Si le changement de température de l'air ambiant avec l'altitude est inférieur à 1 °C pour 100 m, l'air élevé sera plus froid que l'air ambiant et, par conséquent, plus dense. Et alors, conformément à la loi de convection, il commencera à « descendre » dans l'air ambiant et reviendra à son niveau d'origine. En météorologie, ce changement de température avec l'altitude est appelé air stable. Et tout mouvement vertical des masses d'air sera supprimé dans ces conditions.

Le cas de la stratification stable inclut l'isothermie. C'est une distribution verticale dans laquelle la température reste constante avec l'altitude. Bien sûr, une stratification stable se produit également dans une masse d'air où la température augmente avec l'altitude, car dans ce cas, l'air en altitude est beaucoup plus chaud que l'air soulevé depuis la surface. La distribution verticale correspondante de la température est appelée inversion. Dans ce dernier cas, il n'y a pratiquement pas de mélange vertical de l'air dans l'atmosphère.

Il existe parfois dans l'atmosphère des conditions où la distribution verticale de la température de l'air atmosphérique est caractérisée par une chute de température avec l'altitude de plus de 1 degré Celsius pour 100 m. Dans ce cas, le volume d'air soulevé depuis la surface sera plus chaud que son environnement, et alors il montera immédiatement, selon la loi de convection. La stratification atmosphérique avec une telle distribution verticale de la température est appelée air instable, et cette stratification est la plus favorable au développement des processus dynamiques verticaux dans l'atmosphère et au mélange vertical intensif.

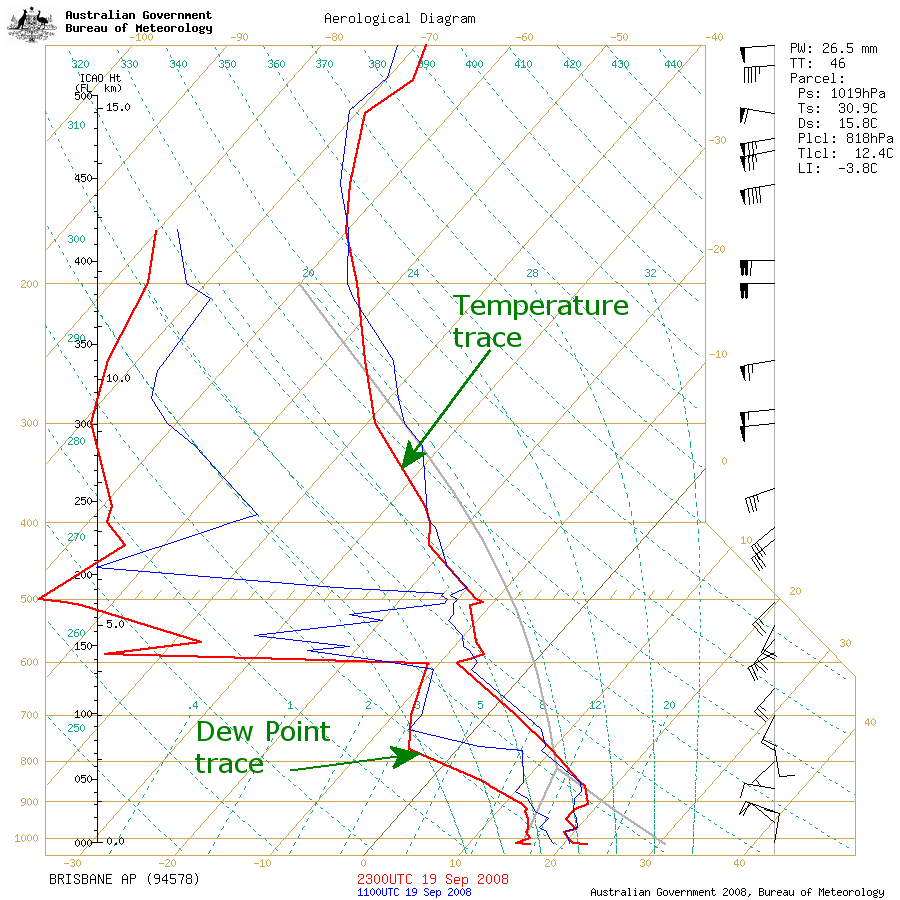

Bien sûr, afin de porter un jugement éclairé sur le type de stratification atmosphérique, il est nécessaire de disposer d'un diagramme de distribution de la température de l'air avec l'altitude, qui est la partie la plus importante du soi-disant Diagramme Skew-T. Ces diagrammes sont réalisés sur la base de données obtenues à partir de sondes météorologiques et caractérisent la distribution verticale de la température de l'air et de l'humidité, ainsi que la vitesse et la direction du vent à différentes altitudes. Les sondes sont lancées depuis des stations aéroliques spéciales, dont le nombre est bien plus faible que celui des stations météorologiques standard. Par conséquent, si vous vous trouvez près d'une grande ville ou d'un aéroport.

Pour comprendre l'importance de la stratification verticale pour la dynamique du vent, il suffit de se limiter aux cas les plus simples. Nous considérons que la stratification dans la couche proche de la surface est stable lorsqu'une couche d'inversion est située près de la surface, c'est-à-dire que la surface sous-jacente a une température inférieure à celle de l'air au-dessus. La stratification peut être considérée comme instable si la température de la surface est nettement plus élevée que la température de l'air au-dessus. Avec cette considération simplifiée, connaître la température de l'air au-dessus de la surface de l'eau et la température de l'eau à la surface suffira pour estimer la stratification au-dessus de la surface de l'eau. Si la première est plus élevée, la stratification dans la couche atmosphérique active est stable. Si la température de l'air est inférieure à la température de l'eau, la stratification sera instable.

En général, une stratification stable dans la couche active est observée au printemps et au début de l'été. À ce moment-là, l'eau n'a pas encore eu le temps de se réchauffer après la saison froide, et l'air, surtout en provenance de la côte, est déjà suffisamment chaud. Il en est de même après le passage d'un front chaud, lorsqu'une masse d'air relativement chaude apparaît au-dessus d'une surface sous-jacente plus froide. Cela se produit aussi bien sur l'eau que sur la terre.

En automne et au début de l'hiver, une stratification inversée et instable se forme au-dessus des zones aquatiques : l'eau conserve encore la chaleur accumulée, tandis que l'air est déjà froid. Une situation similaire se produit lors du passage d'un front froid : l'air froid qui le suit se retrouve au-dessus de la surface sous-jacente de l'eau ou de la terre qui conserve encore de la chaleur.

Il est important de pouvoir estimer la stabilité dans la basse atmosphère à travers des signes indirects. Étant donné qu'en cas de stratification stable, le mélange vertical est affaibli, la nébulosité prend un caractère stratiforme, une couche d'air avec une visibilité limitée (obscurité, brouillard dense) se trouve à la surface, le vent est faible et relativement lisse. Lorsque la stratification est instable, créant des conditions pour un mélange vertical, l'air est clair et transparent, les nuages sont de forme cumulonimbus, et le vent est caractérisé par des vitesses élevées et des rafales.

Mais, que notre air soit stable ou instable, les mouvements verticaux ne commenceront pas sans un impact externe, un mouvement vertical de l'air depuis sa hauteur initiale, comme cela a été discuté au début de la section pour le cas de l'air montant depuis la surface. Qu'est-ce qui peut servir de tel coup de pouce ?

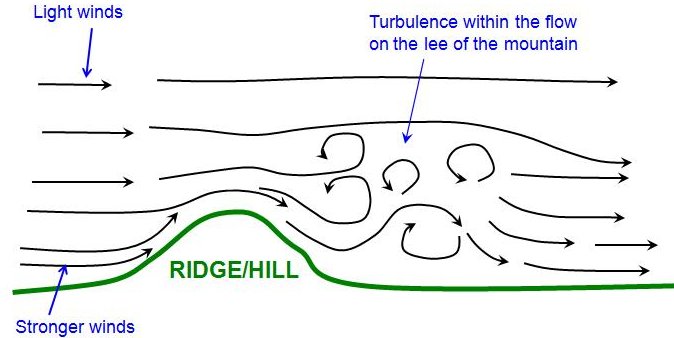

Premièrement, il y a le relief. Lorsque le flux d'air entre en collision avec une pente sur son chemin, une composante verticale apparaît dans son mouvement, ce qui peut servir de coup de pouce mécanique pour perturber l'équilibre vertical.

Deuxièmement, il existe des causes dynamiques : les phénomènes de convergence et de divergence. La première se produit lorsque les mouvements horizontaux de l'air ont tendance à converger, ce qui pousse l'air vers le haut. La seconde, la divergence, se produit lorsque, au contraire, il y a une divergence des flux, ce qui conduit à une baisse compensatoire de l'air des couches supérieures.

Enfin, la troisième raison est la turbulence mécanique, qui dans le cas d'une stratification stable est supprimée, et dans le cas d'une stratification instable se transforme en mélange convectif.

La fumée de cheminée comme indicateur de stabilité

- la stratification est stable et une inversion dans la couche de surface est possible ;

- la stratification est instable, un mélange vertical est présent ;

- la stratification est fortement instable, une formation active de thermiques.